- ナトリウムイオンバッテリー(2025年12月)

実施日: 2025年12月27日

総走行距離: 105,536km

2022年3月に取り付けた古河電池FTZ14-BSバッテリーは、今年8月の時点でCCA値が250A前後となり、公称値である230Aは上回っているものの、新品時に測った約400Aの60%余りまで低下した。Optimate 6バッテリー充電器による充電終了後、30分を経過した時点での電圧は12.3V台まで下るようになったので、これも新品時に同じ条件で測った約12.7Vから低下した。Optimate 6による電圧保持テストでは黄色いLEDが点灯し、電圧保持性能が低下していることを示していた。取り付けから3年5ヶ月ということを考えれば、これまで使ってきた同じ製品と比較して劣化が早い気がするが、出先でエンジンが始動できないようなことになると面倒である。そこでこの際、新しいバッテリーに交換することにした。

新しいバッテリーは、当時クラウドファンディングのMakuakeで応援購入プロジェクトをやっていた、バイク用ナトリウムイオンバッテリーを試してみることにした。Makuake上でのプロジェクト実行者は、自動車用品を取り扱っている愛知県の株式会社ナヴィックという企業である。その応援購入プロジェクトに出ていたOUTDOナトリウムイオンバッテリーは、中国福建省の漳州市华威电源科技有限公司(英語名: Zhangzhou Huawei Power Supply Technology Co., Ltd.)の製品である。株式会社ナヴィックはOUTDOナトリウムイオンバッテリーの日本国内における正規総代理店なので、このクラウドファンディングは、同社がOUTDOナトリウムイオンバッテリーを日本国内で販売を始めるためのプロモーションの一環と思われた。

この応援購入プロジェクトにはFTZ14-BSと互換性があるNaCRX14 Proという製品があったので入手することにした。入手価格は定価20,790円(当時)の38%オフ(12,890円)の上に1,000円のクーポン割引があり、それにMakuakeの手数料312円が加算されて総支払額は12,202円だった。最近ではFTZ14-BSは安く買えても15,000円前後はするので、それよりも安価に入手できたのは幸いだった。納品は10月末となっていたが、バッテリーの一部の品番が一部車両にてバッテリー端子周辺との干渉が発生する事例があったとのことで、製品改良のため全製品の出荷が11月末に延期された。結局筆者宅に製品が届いたのは11月27日だった。

届いた製品の外箱には、電圧12V/容量13.5Ah/CCA 270Aというスペックが記載されていた。バッテリーを外箱から取り出してテスターで電圧を測ってみると14.63Vだった。普通の鉛バッテリーでは充電直後であればこれに近い電圧は出るが、充電後1時間も経てば13V未満に低下する。海を越えてやってきた、充電後かなりの時間が経っているバッテリーの電圧が14.63Vもあるというのは、鉛バッテリーとは根本的に構造が違うのだろう。このあとこのNaCRX14 Proを2週間放置して再び電圧を測ってみたところ、2週間前と全く同じ14.63Vだった。つまりナトリウムイオンバッテリーの特長である自然放電(自己放電)が非常に少ないことが確かめられた。

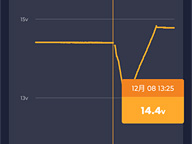

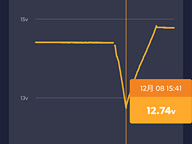

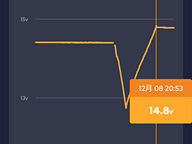

NaCRX14 Proにバッテリーテスターをつないで、充電終了後の電圧変化を調べてみることにした。普通の鉛バッテリーであれば充電中に14V程度の電圧になることはあっても、充電終了後1時間も経てば13V未満に低下する。テストでは一旦NaCRX14 Proの電圧を下げるため、12V/21Wの電球をつないで電力を消費し、電圧が12.74Vに下がったときに電球を取り外した。次にOptimate 4充電器で充電を行い、自動的に充電が停止したときの電圧は14.80Vだった。その後の電圧変化をバッテリーテスターのグラフで見てみたところ、充電が停止した後に鉛バッテリーのような急激な電圧低下はなく、電圧の低下はバッテリーテスターが消費する電力分と思われるものだけだった。やはりナトリウムイオンバッテリーは鉛バッテリーとは別モノといえる。

バッテリーテスターでCCA値を測るときはバッテリーが充電中でない必要がある。バッテリーテスターはバッテリー電圧が約13.2V以下に低下したとき、充電中でないと判断するようである。NaCRX14 Proの電圧は、充電していないときでもその電圧を上回るときがあるので、CCA値を測る際には電力を消費して電圧を13.2V以下に低下させる必要がある。そこで上の調査途中、電圧が13.2VになったときにCCA値を測ってみたところ、325Aという結果が得られた。これは公称値である270Aを約20%上回っていた。また、NaCRX14 Proに電源を入れたOptimate 4をつないだままにしていたところ、Optimate 4はバッテリー電圧が約13V以上ある場合には充電動作に入らなかった。つまりNaCRX14 ProにOptimate 4をつなぎっ放しにしておいても、ナトリウムイオンバッテリーの大敵である過充電にはならないことがわかった。

12月3日にプロジェクト実行者(株式会社ナヴィック)からMakuake上の掲示板で案内があった。内容としては、このナトリウムイオンバッテリーにはケーブル端子を取り付けるためのボルト・ナットが付属しているが、そのナットの外形サイズが小さく、一部の品番のバッテリー端子内部で空回りしてボルトが締め付けられないことがあり、それに対処するためのゴムスペーサーを用意するので、希望者は掲示板上で申し出てほしいとのことだった。わざわざ掲示板上のコメントとして希望を申し出なければならないことには釈然としなかったが、入手したNaCRX14 Proは該当する品番だったので掲示板に書き込みしておいた。ゴムスペーサーは12月24日にクリスマスプレゼントよろしく自宅に届けられた。

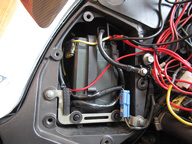

ゴムスペーサーも届いたので、NaCRX14 Proを1400GTRに取り付けることにした。まず車体からFTZ14-BSを取り外す前に、イグニッションをONにしてエンジンを掛けない状態でバッテリー電圧をインパネに表示させてみたところ11.9Vだった。1時間ほど前までOptimate 6で充電していたにもかかわらずこの電圧を示したということは、やはり電圧保持性能が低下している。次にバッテリーをNaCRX14 Proに交換し、同様に電圧をインパネに表示させると13.6Vだった。ちなみにその時にバッテリーテスターが示していた電圧は13.88Vだった。エンジン停止時にインパネに供給される電源はバッテリーから2個のヒューズ(メイン30A/イグニッション10A)を経由しているので、バッテリー端子に直接取り付けられているバッテリーテスターが示す電圧より低いというのは不思議ではない。

FTZ14-BSを車体から取り外したときに新旧バッテリーの重量を測ってみたところ、FTZ14-BSが4.99kgだったのに対してNaCRX14 Proは1.97kgだったので、およそ3kgの軽量化となった。

NaCRX14 Pro取り付け後に軽く近場を試乗してみたが、特に気になるような挙動はなかった。懸念があるとすれば、鉛バッテリーを前提として設計されているレギュレート・レクチファイヤが、高い電圧を保持することのできるナトリウムイオンバッテリーを充電する際に、過負荷がかかり故障しないかということである。試乗時にはインパネにバッテリー電圧を表示させながら走行したが、概ね14.1V~14.3Vの範囲を示していた。もしレギュレート・レクチファイヤが故障すると、供給される直流電圧が14V~15V程度の範囲から外れるので、試乗時には問題がなかったといえる。このOUTDOナトリウムイオンバッテリーは10年交換不要とのことなので、それがもし本当なら筆者の寿命より長持ちするかもしれない。

<2025年12月28日追記>

OUTDOナトリウムイオンバッテリーは既にAmazonで購入可能になっていた。

- 冷却水漏れ修理(2025年10月)

実施日: 2025年10月21日

総走行距離: 103,649km

交換パーツ:

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| RESERVOIR | 43078-0047 | 1 |

先週エンジンオイルを交換していたところ、リザーバータンクの冷却水がLOWレベルを下回って、ほとんど残っていないことに気付いた。今年6月に冷却水を点検したときはHIGHレベルだったので、その後約4ヶ月(走行距離463km)でLOWレベルを下回ってしまったというのは、冷却水漏れとしてはかなりの重症といえる。今日になって冷却水が漏れている場所を探したところ、よくあるウォーターホースの接続部分ではなく、リザーバータンクに発生したクラックからだった。冷却水の流路から漏れているのではないので、すぐには冷却水不足によってエンジンがオーバーヒートすることはないものの、だからといってそのままにしておくわけにはいかない。

筆者はリザーバータンクを固定する2本のボルトのうち、下側のボルトを利用してクルーズコントロールのワイヤーステーを固定していて、以前に数回リザーバータンクを脱着していた。クラックはそのボルト穴の周辺に放射状に発生していて、上に延びたクラックから冷却水が滴るように漏れていた。クラックが発生した原因は、おそらく樹脂製のリザーバータンクを固定するときに過大なトルクでボルトを締め付けたことによるものと思われた。冷却水漏れを解決するには、クラックの入ったリザーバータンクを修理してもよいが、幸いまだ新品のリザーバータンクが入手できそうだったので、手配して交換することにした。

新しいリザーバータンクをWebikeに発注し、数日後に自宅に届いたので交換作業を行った。クラックの発生した古いリザーバータンクを取り外してみると、ボルト穴の周辺が大きく変形していて、過大なトルクでボルトを締め付けていたことが裏付けられた。それを教訓に、新しいリザーバータンクを取り付けるときに、ボルト穴の表側と裏側に大径のワッシャーを挟んで、ボルトの締め付けトルクがリザーバータンクのボルト穴周辺の広い範囲に掛かるようにし、かつボルトはM6にしては低いトルク(3.9N・m=メーカー指定値)で締め付けておいた。一台のバイクに18年近くも乗っていると、思いもよらないような故障に遭遇するものである。

<2025年11月10日追記>

総走行距離: 105,463km

リザーバータンク交換後、九州方面へのツーリングで1,700km余りを走行し、帰宅後に冷却水レベルを調べてみたところ、全く減っていなかった。現時点で冷却水漏れは完治しているといえる。

- エンジンオイル交換(2025年10月)

実施日: 2025/10/15

総走行距離: 103,646km

交換パーツ:

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| AZ エンジンオイル 10W-40/MA2/SL | MEC-018 | 3.7ℓ |

| HONDA エンジンオイル (ULTRA G2)10W-40 | 08233-99961 | 0.6ℓ |

| ユニオン産業 オイルフィルター | MC-615 | 1 |

| デイトナ ドレンワッシャー | 95395 | 1 |

| モノタロウ オイル処理箱 | 88565076 | 1 |

前回のエンジンオイル交換からちょうど1年経ったのでエンジンオイル交換を行った。近所をひと回りしてエンジンオイルを暖め、ガレージに戻ってエンジンオイルとオイルフィルターの交換作業を行った。交換インターバルは12ヶ月(2,608km)となる。年間の走行距離が3,000kmに達しないというバイクは置物に等しい。今回使用したエンジンオイルは、AZ MEC-018(10W-40)にHONDA ULTRA G2を足したものである。作業終了後に軽く試乗してみたところ、これまでよりエンジンオイルのグレードが若干上がったせいか、エンジンの吹け上がりとシフトフィーリングが少しスムーズになったような気がした。

エンジンオイル交換のついでにリザーバータンクの冷却水レベルを点検したところ、あろうことかLOWレベルを下回っていて、残量がほとんどないことがわかった。2025年6月に点検したときはHIGHレベルだったが、それから4ヶ月(走行距離463km)でこのような状態になったということは、冷却水漏れが再発していると考えられる。とりあえずリザーバータンクに冷却水を補充し、後日冷却水が漏れている部分を調査することにした。今月末に予定している九州ツーリングでは1,700km余りを走行するので、それまでに冷却水漏れに対処しておく必要がある。

- ペルチェベスト(2025年6月)

実施日: 2025年6月17日

総走行距離: 103,267km

ここ数年の夏の暑さは尋常ではなく、朝夕のイヌの散歩ですら大汗をかき熱中症になる危険を感じる。そこでワークマンから予約販売された「ウィンドコアアイス×ヒーターペルチェベストPRO2」(以下ペルチェベスト)という製品を使ってみることにした。これはペルティエ素子とファンが内蔵されたデバイス(以下ペルチェデバイス)をメッシュ製ベストに取り付けたものである。付属の専用バッテリー(77Whリチウムポリマーバッテリー)でペルチェデバイスに電力を与え、ペルティエ素子が身体から奪った熱をファンで大気中に放出することで体温を下げる。ペルチェデバイスは背側の上方に大きなものが一つ、背側の下方に小さなものが二つ、腹側の下方に小さなものが二つと全部で5個取り付けられている。

このペルチェベストの作動中は、ペルチェデバイスの身体に密着する金属面に触れるととても冷たく感じる。実際にイヌの散歩で使ってみると、上半身の汗のかき具合がかなり少なくなることが体感されたので、体温を下げる効果があるのは間違いない。ただ背側上方の大きなペルチェデバイスはファンの音が大きく、人混みを歩くときに若干の気恥ずかしさはある。しばらく使ってみて、この製品には実際に効果があることがわかったので、バイクに乗るときにも使ってみようと考えた。東京の盛夏の渋滞した道路上の気温は40℃を軽く超えるので、少しでも身体を冷やすことができれば安全運転にも寄与するだろう。

ただしこのペルチェベストをバイクで使うには解決すべき課題がある。それはペルチェベストに付属している専用バッテリーが100%まで完全に充電してあっても、冷却モードを最強にすると約2.8時間で充電した電力を使い切ってしまうことである。近場のチョイ乗りならともかく、ロングツーリングでは一日に2.8時間以上走ることはザラにある。満充電された予備バッテリーを持っていくことも考えられるが、リチウムイオンより安全性の高いリチウムポリマーバッテリーだとしても燃えないわけではないし、泊りのツーリングだと旅先で充電する手間もかかる。このペルチェベストをバイクで長時間安全に使うのなら、バイクから電力を供給するのが課題解決策のひとつだといえる。

製品に付属している専用バッテリーには7.4V-5Aを出力するDCジャックがあり、ここにペルチェベスト側のDCプラグ(EIAJ-2/1.7-4.0/センター+)を差し込んで電力を供給する。専用バッテリーの代わりにバイク側から7.4V-5AのDC電力を供給すれば、専用バッテリーを使ったときと同じようにペルチェベストを作動させられるだろう。バイク側のDC12VからDC7.4Vを生成するにはDC-DCコンバーターを使えばよい。AliExpressでDC12VからDC7.5V-5Aを生成できるDC-DCコンバーターを調達し、室内でDC12V電源をこのDC-DCコンバーターにつないでDC7.5Vをペルチェベストに供給したところ、専用バッテリーを使ったときと同じようにペルチェデバイスが作動した。 そのときの12V側で測った最大電流は約2A(電力24W)だったので、DC-DC変換損失を無視すれば、7.5V側では約3.2Aの電流が流れていることになり、これは調達したDC-DCコンバーターの定格内に収まっている。

このペルチェベストには、付属の専用バッテリーの代わりに、USB-C出力のあるモバイルバッテリーを電源として使うためのケーブルが付属している。これは片側がUSB-Cオスコネクター、もう片側がDCジャックの短いケーブルである。USB-Cオスコネクターをモバイルバッテリーに、DCジャックをペルチェベストに接続すればペルチェデバイスは作動する。しかしこの場合、ペルチェデバイスに供給される電圧はDC5Vとなるので、専用バッテリー(DC7.4V)を使ったときより冷却能力が低下する。このモバイルバッテリー用ケーブルを利用して、既に1400GTRに取り付けてあるUSBチャージャーからペルチェベストに電力を供給することも考えたが、冷却能力を最大化したいのでやめておくことにした。

筆者の1400GTRには、燃料タンク上の小物入れにGERBINGのヒーテッドベスト・グローブ用のDCジャックが設置してあり、ここに10Aヒューズを経由したイグニッション連動のDC12Vが来ている。暖房と冷房を同時に使うことはないので、上述のDC-DCコンバーターへのDC12V入力にこのDCジャックを利用することにした。このDCジャックに接続できるDCプラグケーブル(2.5-5.5/センター+/約10cm)をDC-DCコンバーターの12V入力側につなぐ。DC-DCコンバーターのDC7.5V出力側にはDCジャックケーブル(約10cm)をつなぐ。このDCジャックケーブルとペルチェベスト側DCプラグケーブル間は、DC延長ケーブル(EIAJ-2/1.7-4.0/センター+/約90cm)を使って中継する。調達したDC延長ケーブルは長すぎたのでヒートガンを使ってカールコード加工を施しておいた。

製作したDC7.5V電力供給装置を燃料タンク上の小物入れに設置し、ペルチェベストを接続して作動させながら、気温約35℃(路上気温40℃超)の東京都内を試走してみたところ、イヌの散歩時と同じように上半身に感じる暑さが軽減され、汗のかき具合がかなり少なかった。ただし下半身はこれまでと同じように汗をかく。2時間ほど試乗した限りでは、懸念していたDC-DCコンバーターが出す電磁放射ノイズによる電波障害(NO TRANSPONDER表示など)は発生しなかった。これはDC-DCコンバーターを燃料タンク上の小物入れに設置したからかもしれない。このペルチェベストは19,800円と決して安くはなかったが、夏場の散歩やバイクライディングに実用できることがわかり、よい買い物をしたと思えた。

<2025年7月4日追記>

実施日: 2025年7月4日

総走行距離: 103,357km

燃料タンク上にワイヤークランプを貼り付け、DC7.5V電力供給装置から伸びるDCジャックを固定しておいた。

<2025年8月24日追記>

実施日: 2025年8月24日

総走行距離: 103,407m

DC7.5V電力供給装置から伸びるDCジャックに内径10.5mmのビニールキャップを被せて、ペルチェベストを使っていないときに、DCジャック内部に水やホコリが入らないようにした。

- サイドスタンドプレート再び(2025年5月)

実施日: 2025年5月21日

総走行距離: 102,143km

今月中旬1400GTRオーナーズクラブ主催のキャンプに出かけたところ、それに参加していた岐阜県在住のよこちゃん氏から、アールズギア製のサイドスタンドプレートとハンドルスペーサーを譲り受けた。これらは氏が自分の1400GTRに取り付けていたもので、1400GTRを手放すときに取り外したものだそうである。このような高価なものを筆者にヒョイとくれることには少し戸惑ったものの、もはや数少ない現役1400GTR乗りとしてありがたく頂戴することにした。

※アールズギアではサイドスタンドプレートをサイドスタンドハイトブラケットと呼んでいるが、ここではサイドスタンドプレートと呼ぶことにする。

サイドスタンドプレートは今年3月に中華製のものを取り付けていたが、フィッティングがイマイチで走行中に脱落する懸念があった。そこで譲り受けたアールズギア製のものに交換してみることにした。バイクをセンタースタンドで立て、サイドスタンドの足に取り付けてある中華製のサイドスタンドプレートをよく見ると、センタースタンドの足との隙間を埋めるために貼り付けたゴムシートが剥がれていた上にボルトも緩んでいた。その状態でサイドスタンドプレートを手で掴んでひねってみると、サイドスタンドの足から簡単に外れた。この状態で走行中に脱落しなかったのは運がよかったといえる。

代わりにアールズギア製のサイドスタンドプレートを取り付ける。このサイドスタンドプレートも構造的には取り外した中華製のそれと同じで、下側および上側プレートでサイドスタンドの足を上下から挟んで3本のボルトで上下のプレートを固定する。アールズギア製の上側プレートは中華製に比べて長く狭く、サイドスタンドの足全体を覆うような形状である。ボルトを締め付けてみると、上下プレート間に隙間はなくなり、かつプレートは手でひねっても微動だにしない。さすがは日本製の精度といえる。ボルトは締め付ける前に低強度のネジロック剤を塗布しておいた。このボルトが緩まない限り、走行中にサイドスタンドプレートが脱落することはないだろう。

- フロントサスペンションオーバーホール(2025年5月)

実施日: 2025年5月4日

総走行距離: 102,094km

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| フロントフォークオイルシール | 92049-1522 | 2 |

| フロントフォークダストシール | 92093-1480 | 2 |

| フォークトッププラグOリング | 92055-1333 | 2 |

| フォークボトムアレンボルト | 4404-1040 | 2 |

| フォークボトムプラグガスケット | 4404-5057 | 2 |

| カワサキ純正フォークオイル | KHL15-10 | 1 liter |

フロントサスペンションは前回のメンテナンスからかなり時間が経ってしまった。ここまでのところ、動作不良やオイル漏れなどの問題は発生していなかったが、パーツが欠品になる前に二回目のオーバーホールをしておくことにした。前回オーバーホールを行ったのは2014年1月なので、インターバルは11年4ヶ月、その間の走行距離は39,100kmとなる。オーバーホールの目的は、シール類(オイルシール・ダストシール)を交換してオイル漏れを未然に防止するとともに、フォークオイルを新しいものに入れ換えてフロントサスペンションのしなやかな動きを取り戻すことである。

オーバーホールを行うにはフロントフォークを車体から取り外す必要がある。フロントフォークを固定しているクランプボルトにアクセスし易くするため、ヘッドライトがついているアッパーカウリングを取り外す。アッパーカウリングを取り外すためには、先に車体前部のカウリング類を取り外しておく必要がある。フロントフォークを取り外すには、それに直接マウントされているパーツをあらかじめ取り外す必要もある。センタースタンドを立ててブレーキキャリパーとフェンダーを取り外す。ホイールアクスルナットを緩め、ジャッキをエンジン下部にあてがって車体前部を持ち上げホイールを取り外す。

フロントフォークがよく見えるようになったところでインナーチューブの表面状態を調べてみると、左右とも進行方向前側のクロームメッキに横長楕円形の軽いダメージが認められた。バイクのフロントフォークは後傾しているので、フォークが正立でも倒立でも、インナーチューブの前側がシールに強く押し付けられた状態で摺動するので、このようなダメージが生じるのだろう。この横長楕円形ダメージの位置は1G状態でシールに接している部分と思われる。

フロントフォークの取り外しは、それが固定されているステアリングステムのアッパーブラケット側のクランプボルトを最初に緩め、フォークトッププラグを少し緩めておく。次にロワーブラケット側のクランプボルトを緩めてフロントフォークを回しながら下方に抜き取る。このときかなり抜けにくかったので、ロワーブラケット側のクランプにマイナスドライバーを差し込んでコジり、クランプの内径を広げつつフロントフォークを抜き取る必要があった。

左右のフロントフォークが取り外せたら分解作業を行う。先に少し緩めておいたフォークトッププラグを完全に緩める。フォークトッププラグはインナーチューブ内部のダンパーシリンダーユニットロッドとつながっているので、それらを切り離す必要がある。フォークスプリングコンプレッサー(57001-1587)を使ってインナーチューブ内部のフォークスプリングを圧縮し、フォークトッププラグとダンパーシリンダーユニットロッドの接続部分を露出させて両者を切り離す。

フォークトッププラグが取り外せたらフォークスプリングコンプレッサーを取り外し、インナーチューブ内部のワッシャー、カラー、リバウドダンピングアジャスタロッドおよびフォークスプリングを取り外す。次にフロントフォークを上下逆さまにして内部の古いフォークオイルを排出する。出てきた古いフォークオイルは、当初無色透明だったとは思えないほど汚れていて、スライドメタルが削れたと思われる金属粉が多く含まれていた。汚れも然る事乍ら、廃油パンから立ちのぼるイヤな臭いは、オイルがかなり劣化していることを示していた。

フォークオイルが排出できたら、インナーチューブに固定されているダンパーシリンダーユニットを取り外す。フォークシリンダホルダ(57001-1287 - 2008年モデルと一部の2009年モデル用)をインナーチューブ上端から入れ、取り付けボルトを緩めるときにダンパーシリンダーユニットが供回りしないようにしておく。次にインナーチューブ下端から六角レンチを差し込んでダンパーシリンダーユニットを固定しているフォークボトムアレンボルトを取り外す。そうすればダンパーシリンダーユニットはインナーチューブから取り外せる。取り出したダンパーシリンダーユニットロッドを廃油パンの上でシコシコして、ユニット内部に残っている古いフォークオイルをできるだけ排出しておく。

次にアウタ―チューブからインナーチューブを引き抜いて分離する。双方の内壁には古いフォークオイルが付着しているので、それをできるだけ除去しておく。筆者は長い棒にウエスを巻き付けたもので、古いフォークオイルを拭っておいた。次にアウターチューブ下端に取り付けてあるダストシール、リテーナ、オイルシール、ワッシャーを取り外す。ダストシールはリップ部分に数多くのヒビ割れがあった。目視ではオイルシールにヒビ割れは認められなかったが、ミクロの目で見ると11年4ヶ月なりのダメージを受けているに違いない。

シール類はアウターチューブ下端に取り付けるものだが、取り付け方法としては、インナーチューブの上端からダストシール、リテーナ、オイルシール、ワッシャーの順で入れる。ダストシールとオイルシールがインナーチューブと摺動する面と、インナーチューブ表面にはシリコングリスを塗布しておいた。インナーチューブをアウターチューブに差し込み、それを上下逆さまにして、アウターチューブにワッシャー(再利用)をセットし新しいオイルシールをフォークオイルシールドライバ(43φ用)で打ち込む。オイルシールには上下の向きがあり、逆にするとアウターチューブに完全に打ち込めず、次のリテーナがセットできない(筆者はやらかした)。オイルシールがアウターチューブに打ち込めたら、オイルシールが動かないようリテーナ(再利用)をセットする。最後に新しいダストシールを手で嵌め込めばシール類の取り付けは完了である。

取り外したダンパーシリンダーユニットをインナーチューブ内部に入れ、下端から新しいフォークボトムプラグガスケットを嵌めたフォークボトムアレンボルトで固定する。次にインナーチューブとアウターチューブをいっぱいに縮めた状態で、フォークオイルをフロントフォーク内に注ぎ入れ油面調整を行う。メスシリンダーで片側500mlのフォークオイルを注ぎ入れフォークピストンロッドプーラ(570001-1289、筆者は自作)でダンパーシリンダーユニットロッドをシコシコして内部の気泡を抜く。その後油面を測ったところ、標準の101mmより若干低かった。本来ならフォークオイルを足して油面を合わせたいところだが、手持ちのフォークオイルは1リットルしかなかったので、とりあえずそのままにしておくことにした。もしサスペンションフィーリングが柔らかすぎるようならオイルを足して油面を上げる必要がある。

フォークオイルの油面調整が済んだらインナーチューブ上端からフォークスプリングを入れ、カラーとワッシャーセットしてフォークスプリングコンプレッサーを取り付ける。この時点ではリバウドダンピングアジャスタロッドは取り付けない。フォークスプリングコンプレッサーでフォークスプリングを圧縮する。フォークピストンロッドプーラで引き上げたダンパーシリンダーユニットロッド先端のボルトが露出するまでフォークスプリングを圧縮できたら、そのボルトの下側に薄いレンチを噛ましてダンパーロッドが下がらないようにする。リバウドダンピングアジャスタロッドをダンパーシリンダーユニットロッドの先端から差し込み、新しいフォークトッププラグOリングをセットしたフォークトッププラグをダンパーシリンダーユニットロッド先端にねじ込んでボルトで固定する。固定できたらフォークスプリングコンプレッサーを取り外し、フォークトッププラグをアウターチューブにできるだけねじ込んでおく。

オーバーホールしたフロントフォークの左右を取り違えないようにステアリングステムに差し込み、上下位置を合わせてロワーブラケット側のクランプボルトを規定トルクで締め付ける。次にフォークトッププラグを規定トルクで締め付け、アッパーブラケット側のクランプボルトを規定トルクで締め付ける。後は取り外しておいたホイール、フェンダー、ブレーキキャリパー、カウリングを取り付けて作業は完了である。前回のフロントサスペンションのオーバーホールでは、すべての作業に6時間程度かかったが、今回は寄る年波で作業が遅くなって7時間経っても終了せず、カウリングの取り付けは翌日に持ち越しとなった。翌日の作業完了後に家の近所で試運転してみたところ、リバウンド側の動きが若干スムーズになったように思われた。

<2025年6月6日追記>

実施日: 2025年6月6日

総走行距離: 103,183km

| 項目 | パーツ# | 数量 |

|---|---|---|

| フロントフォークオイルシール | 92049-1522 | 2 |

| カワサキ純正フォークオイル | 00M01 | 1 liter |

先月末1400GTRオーナーズクラブの一泊二日伊勢神宮参拝企画に参加したところ、二日目の朝、九州から参加されていたヨッシー氏から、筆者のバイクのフロントフォークがオイル漏れを起こしているとの指摘があった。確認してみると、左右のフロントフォークともオイルがダダ漏れで、フロントブレーキディスクやフロントタイヤにも少しオイルが付着していて危険極まりない状態であることがわかった。知らぬが仏、見ぬは極楽とはよく言ったもので、このような状態に気付かないまま、東京都の自宅から三重県志摩市の宿泊地まで約500kmを走ってきた。道中フロントブレーキの効きに異変は感じなかったが、それは行程のほとんどがフロントブレーキを使わない高速道路だったためかもしれない。

宿泊地から伊勢神宮外宮まで約50kmの移動中には、フロントタイヤが滑ったりフロントブレーキが効かなかったりなどの兆候は体感できなかった。しかし伊勢神宮参拝後は450kmを走って東京の自宅まで帰ることになる。もし日が暮れてから高速道路上で走行不能になると大きな危険を伴う。そこで参加された皆さんには申しわけなかったが、明るいうちに東京の自宅に帰るため、外宮を参拝後、内宮の参拝をパスして帰路に就くことにした。午前11時半ごろ伊勢神宮外宮を出発したところ、午後6時の明るいうちに帰宅することができた。一昨年もバイクの故障で伊勢神宮参拝企画から途中離脱したので、もしかすると筆者は伊勢神宮に何かしらかの因縁があるのかもしれない。

翌日バイクを洗車して漏れたオイルを洗い流した上で15kmほど試走してフロントフォークを見たところ、新たにオイルが漏れ出していた。左右のフロントフォークともにオイル漏れを起こしているので、インナーチューブのキズなどが原因ではなく、十中八九筆者が先月行ったフロントサスペンションのオーバーホールで何かをやらかしたに違いない。可能性が高いのは、オイルシールを上下逆さまに組み付けてしまったことだろう。オイルシールには上面・下面ともに溝があり、片面は浅い溝、もう片面は深い溝である。オイルシールはこの深い溝の方をアウターチューブ側(オイルが満たされている側:正立フォーク=下側/倒立フォーク=上側)に組み付ける必要がある。これはフロントフォークが縮んだとき、深い溝の中の圧力がかかったオイルがオイルシールをインナーチューブとアウターチューブに押し付けてシーリング機能を発揮するからである。

梅雨入り前の晴天に恵まれた6月某日、フロントフォークを車体から取り外しオイルシールの組付け状態を確認したところ、やはりオイルシールが上下逆さまに組付けられていた。先月のフロントサスペンションオーバーホールの際、当初筆者はオイルシールを正しい向きに組み付けていたにも関わらず、気の迷いでオイルシールを一度取り外してわざわざ逆に組み付けてしまっていた。これだから素人整備は恐ろしい。上下逆さまに組付けられていたオイルシールをアウターチューブから取り外し、新品のオイルシールを正しい向きに取り付けた。ダストシールは再利用したが、取り外したオイルシールはシーリング能力が低下している可能性があるので、もったいないが再利用しなかった。

フォーク内に入っていたフォークオイルもすべて排出し、新しいフォーク―オイルを封入した。排出したフォークオイルは1,000km程度の走行距離にも関わらず、スライドメタルが削れたと思われる若干のスラッジが混じっていた。排出したオイルは再利用できないのでもったいないが、フラッシングを行ったと思うことにした。作業はダンパーシリンダーユニットを取り外さなかったこともあり、カウルの脱着を含めて5時間ほどで終了し、その日のうちに試運転に出かけることができた。前述の試走コースを走ってみたところ、フロントフォークからのオイル漏れは認められなかった。やはりオイルシールの向きが逆だったことがオイル漏れの原因だったということができる。

オイル漏れを未然に防ぐためにオーバーホールを行っておいてオイル漏れを誘発してしまっては世話はない。

- タンクパッド補修(2025年4月)

実施日: 2025年4月14日

総走行距離: 101,909km

昨年2月に取り付けた燃料タンクパッドの膝パッド手前側が、最近左右ほぼ同時に剥がれてきた。ほとんど伸びない素材でできている膝パッドを、燃料タンク(以下タンク)の三次曲面部分に貼り付けたので、膝パッドが元の形に戻ろうとする力がかかっているところに、両面テープが劣化して粘着力が弱まり剥がれたのかもしれない。しかし取り付け後たった1年程で剥がれてくるとは情けない。このままでも膝の内側にパッドが引っ掛かるようなことはないが、見てくれが悪いので補修することにした。

タンクパッドを剥がしてみると、両面テープは左右とも膝パッドから剥がれてタンク側に残ってしまった。タンク側に残った両面テープはかなり強力に貼り付いていて非常に剥がしにくかった。つまり膝パッドが剥がれたのは、両面テープの劣化というより、メーカーがタンクパッドの裏面に両面テープを貼るとき、脱脂を十分に行なっていなかったためかもしれない。もしくは膝パッドの裏側は両面テープが着きづらい材質である可能性もある。

補修作業は、取り外した膝パッドを洗浄し、裏面をプレソルベントで十分に脱脂して手持ちの両面テープを貼り付ける。タンク側も古い両面テープを剥がしてプレソルベントで脱脂する。タンクの三次曲面にできるだけ沿うように、膝パッドをヒートガンで温め柔らかくし、タンクと膝パッドの粘着面に霧吹きで水を掛けてから貼り付けた。センターパッドが若干左側に寄っているので、右側の膝パッドを左側より少しセンターパッド寄りに貼り付けて、真後ろから見たときのバランスを取っておいた。貼り付け後には再度ヒートガンで膝パッドを温め、タンクに圧着しておいた。

- バンクセンサー(2025年3月)

実施日: 2025年3月30日

総走行距離: 101,864km

今月サイドスタンドプレートを取り付けていたとき、左側ステップのバンクセンサーが折れてなくなっていることに気付いた。昨年11月左側に立ちゴケしたとき折れたに違いない。2008年6月左側に立ちゴケしたときも、やはり同じように左側ステップのバンクセンサーが折れた。その際はステップ側バンクセンサー取り付け部も大きく破損したので、左側ステップとバンクセンサーをセットで取り寄せて復旧した。調べたところ、今回はステップ側バンクセンサー取り付け部が若干割れていたものの、ネジ穴そのものはまだ十分に使えそうであることがわかった。問題は折れたバンクセンサーの雄ネジ部分がネジ穴の中に残っているので、これを取り除かないとステップに新しいバンクセンサーを取り付けられないことである。

折れてしまった雄ネジをネジ穴から取り出すにはエキストラクターというツールを使うのが定番とされている。そこでAliExpressでエキストラクターを調べてみたところ、サイズの異なる6種類のエキストラクターが含まれたセットがあり、それぞれの両端にドリルビットと逆タップが付いている。価格は260円である。あまりにも安いので一抹の不安はあったものの、他のエキストラクターの価格も似たようなものだったので発注することにした。モノは中国から一週間足らずで届いた。筆者はこれまでエキストラクターを使ったことはなかったが、届いたモノはそれなりに使えそうな雰囲気はあった。

入手したこのエキストラクターを使って、ステップのネジ穴に取り残されたM6の雄ネジを取り出す作業に着手した。ところがこのエキストラクターがとんでもないナマクラで、まずドリルビットが雄ネジに入っていかず穴が掘れない。仕方なく手持ちの同じような直径のドリルビットで雄ネジに穴を掘ることになった。次に、掘った穴にエキストラクターの逆タップを押し当てて電動ドリルを左回転させたところ、逆タップが一向に穴に食いつかないどころか、逆タップの先端部分がすぐに削れて潰れてしまった。やはり値段だけのことはある。このエキストラクターは全く使えなかった。

そこで手持ちのドリルビットで雄ネジを揉み、破壊して取り外すことにした。先ほど雄ネジに穴を掘ったドリルビットより少し直径の大きいものを電動ドリルに取り付けて雄ネジの穴を拡大する。この作業を始めてすぐ、右回転するドリルビットが、先に雄ネジに掘った穴に引っ掛かって雄ネジを回すことになり、ラッキーなことに貫通穴となっているネジ穴の反対側から雄ネジが転がり出てきた。やはり常日頃から徳を積んでおけば図らずも幸運に恵まれるということだろう。雄ネジが取れたネジ穴にM6のタップを通してネジロック剤を除去し、ステップにバンクセンサーを取り付ける準備ができた。

バンクセンサーは1個187円のパーツである。これをカワサキオンラインショップで購入する場合、一回の注文が税込み5,500円以上でないと660円の送料がかかる。パーツ代より高い送料がかかってしまうのも釈然としない。そこで少し考えてみたところ、純正バンクセンサーに近い長さのM6ボルトをバンクセンサーとして使うことを思いついた。まず右側ステップの壊れていないバンクセンサーを取り外し、M6ボルトのストックの中から同じような長さのもの選び出した。それにパイプ状のスペーサー1個とM6ナット2個を組み合わせて自作バンクセンサーを製作し左側ステップに取り付けてみた。一瞥しただけでかなりの違和感があるものの、バンクセンサーを接地させるほどバイクを寝かせることのない筆者にとってはこれで十分であるといえる。

<2025年7月4日追記>

実施日: 2025年7月4日

総走行距離: 103,357km

フロントサスペンションのオーバーホールを行うために純正パーツを取り寄せた際、ついでにバンクセンサーも発注しておいた。それが納品されてからずいぶん経ってしまったが、今日自作バンクセンサーを取り外して純正バンクセンサーを取り付けておいた。

- サイドスタンドプレート(2025年3月)

実施日: 2025/3/23

総走行距離: 101,815km

1400GTRに乗り始めた当初から、サイドスタンドで立てた車体の傾きが大きいと感じていた。最近は寄る年波で筋力が衰え、サイドスタンドで立てた1400GTRを跨ったまま起こすのが大変になってきた。1400GTRのサイドスタンドのパーツ(34024-0033-18R)は仕向地で違いはないので、その長さはおそらく数の出る右側通行国に合わせてあるに違いない。道路は排水のため、国を問わずカマボコ型に成形されており、右側通行に合わせた長さのサイドスタンドは左側通行国で使うには短い。結果として左側通行国で道路の左端にサイドスタンドで立てた1400GTRは大きく傾くことになる。

サイドスタンドプレートというパーツがある。これはサイドスタンドの足に履かせる下駄のようなもので、これを取り付けるとサイドスタンドで立てた車体の傾きを小さくできる。また未舗装路に駐車する際にサイドスタンドが地面にめり込むことを緩和できる。そこでAliExpressでサイドスタンドプレートを探してみたところ、アルミ削り出しでアルマイト仕上げの1400GTRにフィットするものがあったので購入することにした。価格は送料込み466円だったが、以前AliExpressの遅配で得た150円のクーポンを使えたので、支払った金額は316円で済んだ。

発注後7日で届いたサイドスタンドプレートは、かなり手の込んだ造形で仕上げも悪くない。これを送料込み数百円で提供できる昨今の中華のモノ作りには正直驚かざるを得ない。余談だが、このサイドスタンドプレートはエスポ便により置き配で筆者宅に届けられたが、エスポ便の追跡サイト上での配達完了時刻は午前3時49分51秒となっていた。そこでその時間の防犯カメラの映像をみたところ、確かにハンドヘルドターミナルを見ながら歩く配達員のお兄さんが映っていた。インターネット上でのエスポ便の評判は芳しくないが、筆者はこれまでエスポ便で品物が届かなかったことは一度もなかったので悪い印象は持っていない。

閑話休題、このサイドスタンドプレートは、上下2枚のプレートと3本のボルトで構成されている。総重量は106gだった。下側プレートのサイドスタンドの足部分が乗る部分の厚みを測ってみたところ約5.1mmだった。つまりこのサイドスタンドプレートを取り付けると、サイドスタンドの足底が5.1mm上方に移動することになり、その分車体の傾きが小さくなる。上側プレートを取り付けてサイドスタンドプレートを固定する前に、地面に置いた下側プレートにサイドスタンドの足を乗せた状態と乗せない状態で比較画像を撮っておいた。

このサイドスタンドプレートは、上下のプレートでサイドスタンドの足部分を挟んで固定するが、上側プレートがサイドスタンドの足のフロント側にかかる部分の面積がかなり小さいので、下側プレートをサイドスタンドの足に対してできるだけ後ろ方向に位置させて、足のフロント側にかかる上側プレートの面積を最大化する必要がある。さもないと、ちょっとした入力でサイドスタンドプレートがフロント方向にスライドしてサイドスタンドの足から外れてしまう。上側プレートの取り付けは、3本のボルトのうち、まず足の後ろ側にあるボルトを締め付けてサイドスタンドプレートがフロント方向にスライドしないようにしてから残りの2本のボルトを締め付ける。

サイドスタンドプレートを取り付けた車体を起こしてみると、目論見どおり、これまでより楽に感じた。ただし、車体の脇に立ってサイドスタンドをはらうときに、これまでの感覚で車体を起こすと、サイドスタンドプレートの底が地面に当たり、はらえないことがあった。しかしこれは慣れれば問題ではなくなるに違いない。このサイドスタンドプレートは、費用対効果という点でかなりの高スコアをつけることができる実用パーツといえるだろう。

<2025年4月15日追記>

総走行距離: 101,965km

ヘッドライトが点灯しなくなっていたので調べてみると、後付けしたヘッドライトスイッチ(トグルスイッチ)のハンダ付け部分で電線が外れていた。それを修理して試運転に出かけ、帰宅してバイクをガレージに仕舞おうとしたとき、サイドスタンドプレートのボルトが3本とも緩んでいることに気付いた。見るとサイドスタンドプレートが今にも脱落しそうになっている。センタースタンドを掛け、サイドスタンドを下げてサイドスタンドプレートを手で掴んで下方向に引っ張ってみると、簡単にサイドスタンドから外れてしまった。試運転中に脱落しなかったのは幸運だったといえる。

外れてしまったサイドスタンドプレートを再びサイドスタンドに取り付けた。取り付けボルトを一杯まで締めつけた後、サイドスタンドプレートを手で掴んで下方向に引っ張ってもサイドスタンドから外れなかった。ところがサイドスタンドプレートを水平方向に回してみると、簡単に回ってサイドスタンドから外れてしまった。回ってしまうのは、下側プレートのサイドスタンドがハマる部分の形状が、サイドスタンドの足より若干大きいことによる。手で回るような状態では、走行中の振動でサイドスタンドプレートが脱落する可能性が高い。

そこでサイドスタンドプレートが回らないよう、サイドスタンドの足とサイドスタンドがハマる部分との隙間を埋めてみることにした。厚さ2mmのゴムシートを5mm幅に切り、片面に両面テープを貼って隙間のできる部分に貼り付けてみた。サイドスタンドの足を左足に例えると、隙間は踵まわりと親指の右側にできるので、その部分に上で作成したゴムシートを貼った。そのように加工したサイドスタンドプレートをサイドスタンドに取り付けたところ、手で回したり脱落させたりすることはできなくなった。念のため、ボルトには中強度のネジロック剤を塗布しておいた。

<2025年4月18日追記>

総走行距離: 102,014km

ガレージでサイドスタンドを出したとき、またサイドスタンドプレートが脱落してしまった。幸運にもこれまでのところ走行中にサイドスタンドプレートは脱落していないが、これは筆者の日頃の心がけと行いによりカミの加護を受けているからに他ならない。前回サイドスタンドの足とサイドスタンドがハマる部分との隙間を埋めたとき、サイドスタンドの足を左足に例えると、ゴムシートのひとつを親指の右側に貼り付けたが、考えてもみると、そこでは下側プレートがサイドスタンドの足に対してフロント側にオフセットされるので、上側プレートがサイドスタンドの足のフロント側にかかる部分の面積が小さくなってしまう。

そこで今回はそこに貼り付けたゴムシートを剥がし、サイドスタンドプレートを手で回転させて小指の左側に隙間を作り、そこに貼り付けてみた。そのようにすると上側プレートの取り付け時にフロント側のボルトをきつく締めても上下プレート間に隙間ができてしまった。あまり見てくれのいいものではないものの、上下プレートがサイドスタンドの足のフロント側をしっかり挟んでいるということなので、このままにしておくことにした。しかしまたサイドスタンドプレートが脱落し補修するハメになる気がしないでもないので、ボルトを締め付ける前に、ネジ穴とボルトをM5のタップとダイスでさらい、前回塗布した中強度のネジロック剤を除去し、新たに低強度のネジロック剤を塗布してボルトを締め付けておいた。